★國藝會「臺灣書寫專案」作品

當今布農部落最常見圖騰 十九世紀末丹大溪畔最深長的憂思

一九二○年代,日本發現Qanituan(加年端)的祭事曆。殖民當局對木板上的圖紋感到吃驚,他們從未見過臺灣原住民族使用文字或符號,何況是深山裡的布農族。祭事曆引爆關注,成為燦爛博覽會的展覽品,報紙大肆報導。

十九世紀末,出於某種驅力,Laung Mangdavan 創造祭事曆。四十年後,臺灣總督府視學官橫尾廣輔彷彿印第安納.瓊斯,似乎為了證明某事,狂熱搜找更多祭事曆……

二○一九年,本書作者王威智參與文化部文化資產局「布農族音樂Pasibutbut特展——來自Mai’Asang的聲音」,撰擬文案與展覽手冊。這項工作讓他更深地認識pasisibutbut這首傳揚島內外的古謠,理解布農族以這首沒有歌詞的詠歌傳達了對小米的崇愛與珍視,還意外遇見祭事曆。曆板古舊,其上斑駁的圖紋勾起多年前他偶見「布農文字」的記憶。

展覽結束後,王威智加入文化部推動國家文化記憶庫計畫「布農族祭事曆原鄉的故事」團隊,二度走上關門古道,行前偕同各路夥伴拜訪花蓮縣萬榮鄉馬遠村、南投縣信義鄉地利村的布農族耆老,聆聽他們所知的祭事曆,也前往臺灣大學人類學博物館與國立臺灣博物館的庫房親睹沉默了幾十年的祭事曆。

一開始王威智關注的焦點是祭事曆裡的「繪文字」,這是日治時期以來關於祭事曆的傳統討論課題之一。隨著拼湊局部且碎散的關於祭事曆的記載與描述,他漸漸將目光轉向可能為祭事曆創造者的Laung Mangdavan與其時代。一個本來不需要書面紀錄的口述傳統及其執行者,何以一夕之間殫精竭慮創造「文字」?Laung Mangdavan可能遭遇或預見了某種挑戰。

英國史家湯恩比(Arnold Joseph Toynbee)曾提出「挑戰與回應」之論,認為民族、文化、組織與運動都有面對挑戰、陷入危機之時,回應挑戰的方式決定如何處理危機,而後者決定結果。湯恩比歸納了四種回應的方法:退回過去;對未來產生白日夢式的憧憬;自我封閉,以神秘經驗處理挑戰帶來的衝擊;直視危機,試著將之化為有利未來發展的元素。

那麼,祭司Laung Mangdavan遇到什麼挑戰?

一八八七年,「集集水尾道」(即關門古道)開通,這是清帝國最後一條「撫番道路」,為「牡丹社事件」後清帝國面對國際挑戰的回應之一。這條橫貫道經過Qanituan,未收「撫番」之功,反而可能成為丹大溪流域的「挑戰」,從而觸發布農祭司Laung Mangdavan的戒心。

身為一名祭司,Laung Mangdavan深知傳統文化的核心在於他所維繫的祭儀,外力進入令他擔心傳統崩壞。面對可能的挑戰,他選擇「直視危機,試著將之化為有利未來發展的元素。」設法將無形的口述傳統化作有形的書面紀錄,是他回應的方式。

發前人所未發,祭事曆誕生。

幾乎可以斷言,Laung Mangdavan動用了一己所能動用的智慧、創意,以及勇氣。

牡丹社事件後,清帝國修築了不少「撫番道路」,經過許多部落,似乎僅有Laung Mangdavan對外力可能引發的文化危機作出積極的回應。無論預見什麼,Laung Mangdavan必然是不凡的智者。

本書原題「iși-lu-lusɁan(布農繪曆/祭事曆)——看不見的符號/文字系統及其消殞」,以祭事曆的源流與去向,及布農族的小米、信仰、神話等傳統文化為兩大主題,交錯探索,旨在描述此一器物的「開創/局限」、「傳承/斷裂」等雙重特性。幾經修訂,最終改題「看不見的文字」,實為向一名勇於回應與行動的布農祭司致以誠摯的敬意。

|作者簡介|

王威智

臺灣大學中文系畢業,東華大學創作與英語文學研究所MFA。1995年參與編輯李明亮先生《臺灣民主國郵史及郵票》一書,多年後改寫為《臺灣老虎郵:百年前臺灣民主國發行郵票的故事》。著有《神父住海邊:裴德與AMIS的故事》、《越嶺紀》、《凡人的山嶺》、《製圖師的預言:十六世紀以來關於花蓮的想像》、《我的不肖老父》等。

|目錄|

出版緣起 看得見的臺灣意象 國家文化藝術基金會董事長 林淇瀁(向陽)

自序 凝固以力抗

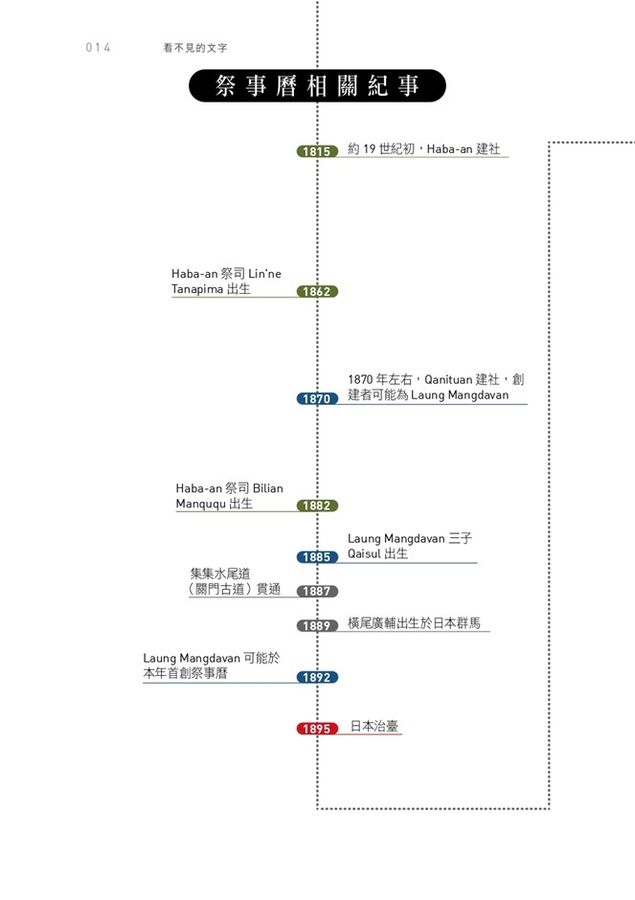

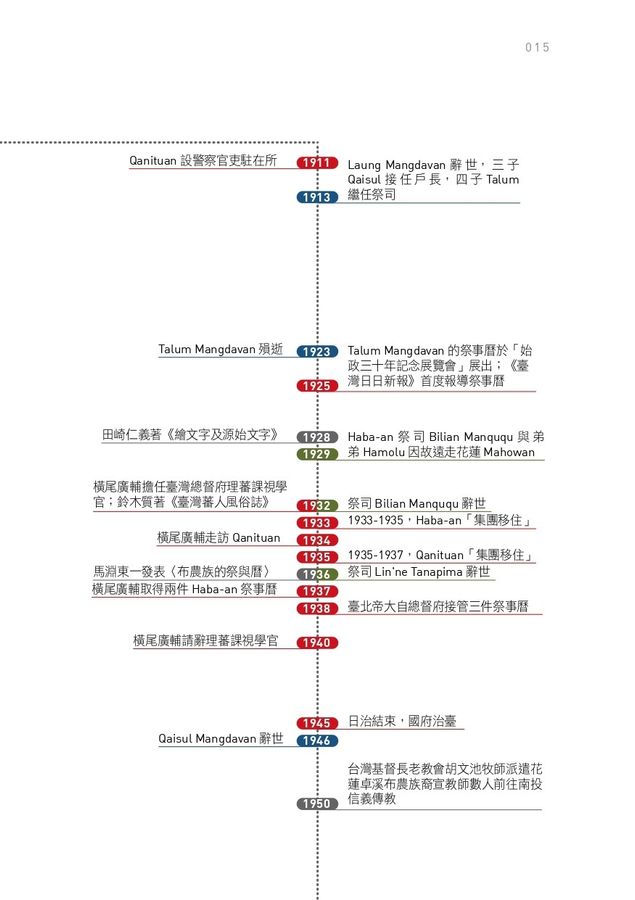

祭事曆相關紀事

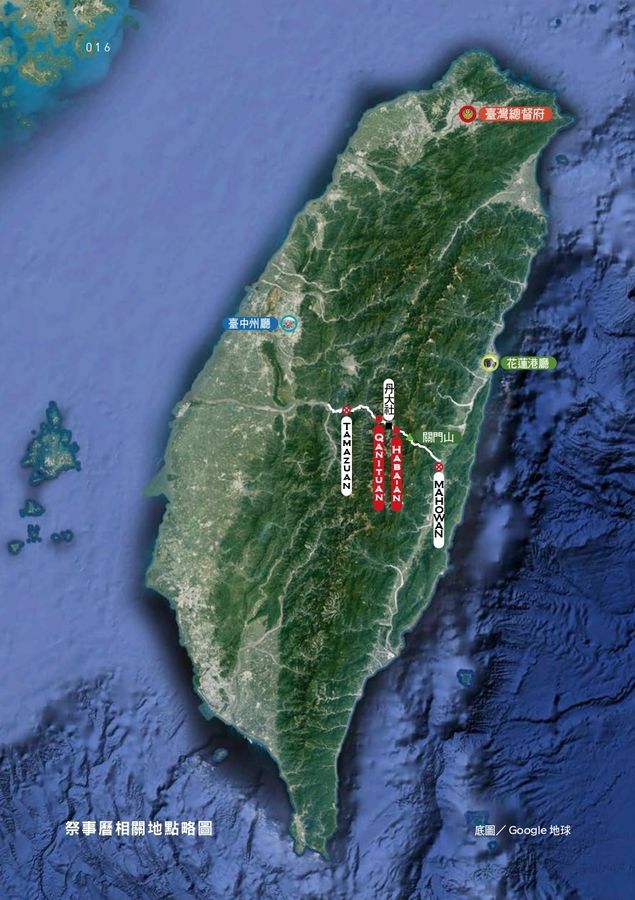

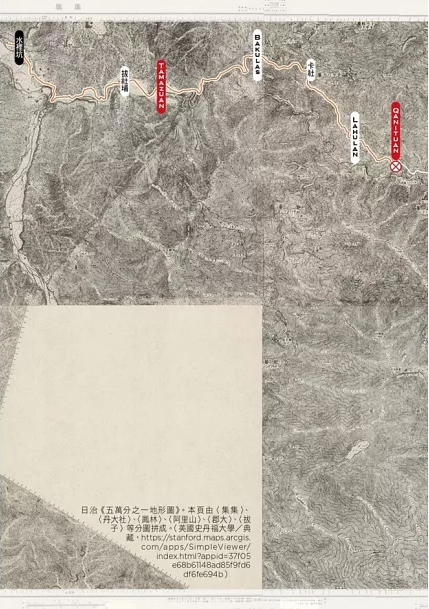

祭事曆相關地點略圖

他們雖然沒有文字……

密語

看得見的iși-lu-lusɁan

最風光祭事曆.臺灣博物館AT003291

總督府雇員寄託.臺灣博物館AH000809

最深長的憂思.臺灣大學人類學博物館2653

最美備忘錄.臺灣大學人類學博物館2654

最迷你的寂寞.臺灣大學人類學博物館2655

心理學者採集.臺灣大學人類學博物館2418

默默存在.慈濟科技大學原住民族博物館5040122-01#403

最後的緬懷.Tamazuan的Mangdavan

洪水之後文字怎麼了?

遺失文字並不罕見

當文字落水

不只是EMOJI

出土紀

臺北植物園,一九二五.初夏

臺灣日日新報,一九二五.仲夏

Qanituan,一九三四.秋

Mahowan,一九三七.夏

Mahowan,一九三七.晚秋

Tamazuan,一九九四.春

覆刻,或仿製

小米,一切的動力

農耕之民

小米怎麼來的?

呼喚小米

以純粹的美歌詠

溪畔的憂思

Katogulan的天文觀測

Qanituan的一年十二個月

給未來的備忘錄

當Dihanin退位

創造者及其所在地

Qanituan社與Mangdavan父子

遠離Haba-an

關注的目光

部落警察的回應

轉述者齋藤康彥

追不捨,視學官橫尾廣輔

業餘愛好者

看不見的文字

iși-lu-lusɁan與Winter Count

即使是看不見的文字

後記

關鍵族語、漢譯對照表

|序|

出版緣起

看得見的臺灣意象

國家文化藝術基金會董事長 林淇瀁(向陽)

自2019年《國家語言發展法》施行後,臺灣各族群的母語和手語都成國家語言,受到法律的保障,也獲得語言保存與復振的寬廣空間。國藝會從今年起開始推動「母語文學創作發表專案」,就是立基於此,希望鼓勵母語文學的創作和發表,累積母語文學創作成果,豐富臺灣文學的多樣性。從作為文化傳承媒介的語言,到作為記錄文化內涵載體的文字,以至於再現集體記憶和認同的文學,各族群方才可能共生互榮,展現這塊土地真實的意象。作為台語文學創作者、長期關注臺灣文學傳播的研究者,我期望更多作家投入母語文學的創作、社會給予母語文學作家更多的鼓勵和助力。

王威智這本《看不見的文字:時代挑戰與一名布農祭司的回應》,是國藝會「臺灣書寫專案」於2020年通過的補助計畫,原計畫名稱「iși-lu-lusɁan(布農繪曆/祭事曆)——看不見的符號/文字系統及其消殞」,以19世紀末布農族Qanituan(加年端)社首創的祭事曆為報導題材,從日治時代的報刊、風俗誌、官方文獻、博物館典藏文物等多種來源,抽絲剝繭,判讀比對,藉以尋索布農族祭祀知識傳播的變化,正巧也觸及布農族語言和文化的傳承課題,足以讓讀者通過他的報導和分析,進入布農族的原初部落,去體會在沒有文字的年代、在殖民外力介入之際,布農族祭司Laung Mangdavan如何「將無形的口述『凝固』成有形的符號,力抗傳統祭儀或祭儀的傳統步向廢弛之境」的過程。

布農族祭司Laung Mangdavan是祭事曆的創造者,他在1887年大清帝國開通「集集水尾道」(即關門古道),經過Qanituan部落之際,將布農族的口述傳統化為有形的圖繪符號「祭事曆」,將布農族祭司的年度祭儀以圖紋紀載下來,代代流傳,至今已成為常見的布農族意象。王威智從2019年展開追蹤尋索,四年後終於完成本書,從祭事曆的源流與去向、布農族的傳統文化兩大主題切入,交錯探索,為讀者揭開祭事曆的謎底。王威智的書寫兼融理性與感性,揉合神話、歷史、地理、文學等元素,勾勒出一個部落祭司對帝國殖民文化入侵的積極反殖回應,入木三分,精彩動人,值得關心臺灣各族群母語與文化發展的讀者細讀。

「臺灣書寫專案」源起於國藝會第八屆董事鄭邦鎮教授的倡議,於2018年由前任董事長林曼麗教授促成。專案鼓勵作家以臺灣觀點為本,透過書寫,深入臺灣社會,從歷史、環境、族群、生活與文化切入,進行密集訪談、深度報導,並與世界對話。這個專案獲得馥誠國際有限公司、金格企業有限公司支持,成效甚佳。本專案與2013年起至今由和碩聯合科技股份有限公司長期贊助的「長篇小說創作發表專案」,以及明年開始收件由馥誠國際有限公司、金格企業有限公司贊助的「母語文學創作發表專案」,都是企業贊襄臺灣文學發展的表率。我要代表國藝會向這些企業及其負責人表達敬意,也期望有更多企業投入推動臺灣文學與文化藝術的行列。

自序

凝固以力抗

iși-lu-lusɁan(祭事曆,馬淵東一記音)於我原是陌生的。在稱得上認識祭事曆之前僅因工作在花蓮縣卓溪鄉一座國小校園與獲稱「布農族文字」的祭事曆圖紋有過匆匆一瞥,它們被刻在黝黑光滑的大理石,安安靜靜蹲在暑夏午後茂密樹冠下濃暗的蔭涼裡。

祭事曆是令人驚嘆的文物,但與其說對它—特別是其符號/圖紋—感興趣,更令我好奇的是涵義複雜的符號為什麼問世、何時問世,以及被視為文字這件事是否展現任何積極的意義。

由於祭事曆符號的意義及其是否為文字,涉及語言、傳統、定義以及其他與定義無關的因素,難以論斷,也不是本書追索探討的目標,所以僅羅列並略加討論前人的見解,而將目光對準「為什麼」、「何時」、「何人」。關於後者,除了尋索可能的創造者,本書還花了些篇幅「尋找」日本殖民時期那些轉述、傳布或急於發掘祭事曆的相關人士,其中有駐地警察,有臺灣總督府官員,有的享譽學界,還有幾位對文字或天文感興趣的業餘人士,儘管祭事曆並非一般熟悉的「曆」。

根據現存文獻,祭事曆可能誕生於一八九○年代的Qanituan(加年端)社,那是一個多個布農族部族共居的部落。一八八七年,清朝修築「集集水尾道」(今關門古道),這是「牡丹社事件」日本出兵臺灣後清朝「開山撫番」政策下最後一條「撫番」道路,橫貫中央山脈,自東而西越嶺後即依沿丹大溪,穿過深遠的Haba-an(哈巴昂)社,行經當時創社可能不到二十年的Qanituan社。這條「帝國最後橫貫道」壽命短促,幾個月後即告荒棄,沿線所經即使到了二十世紀末仍有「臺灣最後秘境」之稱,但這條貫穿丹社群布農族人故園的短命道路或許為那一片遼深的山林引進不一樣的「視界」,帶來新的挑戰。

當時,Qanituan的祭司Laung Mangdavan正值壯盛,或許感受到某種威脅,預見可能的挑戰,進而費盡心思創造祭事曆,試著將無形的口述「凝固」成有形的符號,力抗傳統祭儀或祭儀的傳統步向廢弛之境。官道既成,訊息、物資的交流應更容易也更頻繁。此後短短十年之間劇變降臨,日本殖民統治之手伸進臺灣;再過半世紀,已經鬆動的生產傳統與信仰傳統雙雙面臨更嚴厲的挑戰。如果一九二○年代以降的日本文獻關於Laung Mangdavan何以創造祭事曆的描述屬實,那麼Laung的憂思確實成真,但他並未束手放任,而以不凡的睿智試著應對了。

這本關於布農族祭事曆的小書嘗試探索祭事曆問世的緣由,多處提及布農族的人、地、事與物,除了常見且通行的漢譯專有名詞,如「布農」族與其社群「巒、郡、丹、卓、卡」等,餘逕採族語拼音,如祭事曆創作者Laung Mangdavan、Bilian Manququ、Lin’ne Tanapima等人,又如Qanituan、Haba-an、Tamazuan、Mahowan……等舊地。拼音字母頻繁出現,不免影響漢字為主的閱讀習慣,然基於對族語的尊重,本書仍選擇「原漢夾雜」,而非代以音譯漢字,期待盡量貼近書中人、事情境,同時也希望書末的〈關鍵族語、漢譯對照表〉於閱讀體驗能有些許助益。

本書得以問世有賴國家文化藝術基金會「臺灣書寫專案」資助,又蒙花蓮縣文化局補助出版,阿之寶有限公司慷慨支援部分文獻中譯,在此並致謝忱。

|詳細資料|

ISBN:9786267275160

叢書系列:文化觀察

規格:平裝 / 316頁 / 15 x 21 x 2 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

出版地:台灣

|內容連載|

Mahowan,一九三七.夏

一九三七年七月上旬,中央山脈東麓的Mahowan社傳出另一件祭事曆的下落,《臺灣日日新報》刊登來自花蓮港廳的消息:

〈布農族的秘寶—珍品繪曆下落漸有頭緒 創作者家族居住鳳林 若發現將以相當價格購入〉

【花蓮港電話】關於去年傳說自臺中州移住鳳林支廳Mahowan的丹蕃,秘藏紀錄布農族歲時祭儀活動的繪曆,花蓮港廳理蕃課雖委託鳳林支廳展開調查,但尚難以掌握持有者為何人,直到最近才有點頭緒。前述繪曆創作者的家人為Hamolu Manququ,現居於Mahowan社四番戶,調查該戶人家後,得知搬到Mahowan社以前,使用此繪曆者是丹大社一個名叫Bilian Manququ的人,但當時不知其行蹤。當局表示此一物件對布農族而言是非常貴重的物品,懷疑有所隱瞞,或許提出相當的金額,對方願意出讓。目前花蓮港廳警務課正向警務局交涉中,橫尾視學官七月前往臺東廳出差應該會順道到Mahowan社調查。

我們無從得知這一則報導引起多大的注目,但絕對令橫尾廣輔雀躍不已。《臺灣日日新報》預告橫尾視學官將趁出差之便前往察看,顯然橫尾對此事早有所知,甚至有意收購,無論如何都要拿下這件祭事曆的意志既強烈又堅定。身為臺灣「蕃地」文教相關事務最高主管,祭事曆屬於橫尾的業務,他個人對此奇物似乎也十分著迷,甚至在自宅安置了一件複製品。

世事連環相扣。一九三四年秋天橫尾視察新高郡,不久寫了一篇關於祭事曆的文章,他的同事齋藤康彥警部對此甚感興趣。半年後,齋藤奉派前往新高郡,跟著橫尾的腳步,在入春三月的差旅途中遇見一個名叫伊藤保的理蕃警察,相談之際無意中提起祭事曆。

這一趟出差為齋藤帶來不小的刺激,一回到臺北就以〈莫測高深的布農族文化〉如此聳動的標題,在《理蕃の友》描述差旅見聞:

……印象中,某位臺北帝國大學學者曾經說過,若仔細尋找必能進一步發現其他繪文字的存在。果不其然,我於今年三月底至新高郡公務出差時,丹大駐在所的巡查部長伊藤保先生告知我有關繪文字的新發現。根據他的說法,約莫昭和五年,他發現丹大駐在所轄區內Haba-an社的祭司Bilian Manququ擁有雕刻繪文字的木板。將其與稍早發現的Qanituan社繪文字相比,Bilian持有的木板尺寸稍小,約兩尺,但木板上雕刻的繪文字彼此幾乎雷同。遺憾的是,Bilian Manququ後來因為秘密交換搶枝遭到警察追究,自覺身家性命危險,便和獨眼的弟弟Hamolu Manququ與Nitupalu Manququ等人於眧和五年的夏天舉家逃亡至花蓮港廳鳳林支廳轄內。身為兄長的Bilian如今業已病亡,但我相信木刻畫歷必定仍然完好保存著,目前已照會花蓮港廳進行調查,相信有朝一日必能繼續發現第三件、甚至第四件。……

齋藤對祭事曆的興趣不亞於橫尾,他在已知祭事曆的「祭儀行事曆」、「祭儀備忘錄」此一主要功能外,率先探討這個「為了祭祀而使用的物品」與曆法及天文的關係,還舉例說明布農族人擁有「曆」的觀念,最令他驚訝的是,布農族人知曉閏年觀念。順帶一提,齋藤提及臺北帝大某教授認為還有其他繪文字云云,該教授或指田崎仁義博士,但田崎博士未執教於臺北帝大,只是有一天在日本收到一個署名「Formosa K生」的準匿名人士好意寄送的《臺灣日日新報》剪報,報導中提到祭事曆使用「繪文字」(田崎用詞),令他甚感興趣。

但伊藤保究竟說了什麼?

伊藤保是深遠的丹大駐在所巡查部長,官銜職級與齋藤相差一大截,不過他講述的故事讓後者聽得津津有味印象深刻。齋藤並未完整記述細節,聽聞齋藤轉述的橫尾卻念念不忘,兩年後撰文仍不禁回顧這一段「關於往事的往事」。

那是一九二七(昭和二)年左右的往事,當時伊藤保還是一個小巡查。有一天,他前往丹大駐在所轄下的Haba-an—一個位於丹大社東方的布農族部落,更深遠,更靠近中央山脈主脊—走進祭司Bilian Manququ家中。伊藤保說當時Bilian看起來五十五、六歲,引起伊藤保注意的不是祭司的年齡,而是一片掛在祭祀台的木板,外觀黝黑,上有雕紋,用途不明,也不知意義為何。後來,伊藤保又去了幾次,發現Bilian非常愛惜那塊黑木板,可以說到了寶貴的地步。Bilian的舉動相當奇特,伊藤保不禁好奇,詢問那到底是什麼。Bilian只簡短答說用來祭祀,一點也沒有進一步解釋的意思。伊藤保沒在意,也沒追問用法。不久,Manququ一家秘密交換槍枝的消息不知為何走漏,唯恐遭到警察追究,乾脆一走了之,翻山越嶺去了花蓮。

齋藤本來就相當關注橫尾一年前那一篇關於祭事曆的文章,聽完伊藤保一席話,直覺那塊不知何物的黑木板就是祭事曆,回到臺北立刻向橫尾轉述。布農族人懂不懂天文,橫尾不在意,全副心思都被可能存在的祭事曆佔據了。雖然這一條線索稱不上確切的訊息,但哪一件需要證實的事情不是如此?根據齋藤的轉述,Bilian已經死亡,家人可能住在Mahowan。由於消息來源尚稱可靠,橫尾信心滿滿,立即照會花蓮港廳請求搜索,急切之情溢於言表,感覺更像迫不及待下令地方非找到不可。

至遲一九三五年四月間,花蓮港廳接獲理蕃課的「照會」,對於來自總督府的請託,地方不敢怠慢,立刻督促祭事曆疑似所在地的鳳林支廳配合,鳳林支廳又要求明確被點名的Mahowan駐在所全力搜尋。當時Mahowan駐在所設立僅約半年,全體上下從巡查部長、巡查到警手想必挨家挨戶質問那塊黑木板的下落,至於Manququ一家,無庸置疑,一定遭到強力而密集的「問候」。

從一九三三年春天到一九三五年底,正是丹社群人大舉「集團移住」至Mahowan之時,丹大溪流域Telusan以東包括Haba-an、Ka-alan、丹大……等各社被迫遷到Mahowan,遼遠的丹大溪流域漸漸「清空」,一九四○年完成「集團移住」後就再無人常住了。

不像其他移住地事先建設,丹社群人陸續抵達後,日人才開始規劃Mahowan,一九三四年十月新設駐在所,廳舍則新建於一九三七年十月二十四日。丹社群人湧入Mahowan,人口愈來愈多,一九三三年十五戶一百三十二人,之後快速增長,一九三七年攀抵高峰一百三十三戶一千一百四十九人。一九三五年至一九三七年間,Mahowan的警察一定忙碌不堪,一邊安撫、控制被迫到此安家落戶的布農族人,一邊應付鳳林支廳、花蓮港廳甚至總督府催促搜尋一塊沒人見過的黑木板,費事又少有頭緒,內外交逼,想必有苦難言。

找尋祭事曆下落這件任務,兩年之間沒有突破,雖然伊藤保早已提供線索,給了一個人名一個地點,Mahowan方面也認定Mahowan的Manququ一族擁有祭事曆,但幾經尋訪,無論怎麼問,Manququ一族就是不鬆口,一概回答不知去向,無意承認握有這件不常見的器物。

一九三七年夏天,在花蓮港廳再次督促之下,終於從遙遠的Mahowan傳來可能尋獲祭事曆的消息。橫尾得知後雀躍不已,再度趁著出差搭乘火車至臺東廳途中,先於鳳林車站下車,與鳳林支廳長荒尾角次見上一面,詳細告知他聽來的Haba-an祭事曆的外觀。兩人商議了探索的方向,橫尾又一次懇切地請求協助,交代完了才上車繼續公差行程。

身為總督府官員,橫尾當面向地方官員提出的請託奏效了。我們不知道荒尾支廳長用了什麼方法要求部屬,也不知道Mahowan駐在所巡查部長平良正市究竟如何仔細搜尋,總之他們不負期望,終於問出Haba-an祭事曆的下落。

原來幾年前Manququ一家匆匆東遷,擔心祭事曆半路丟失,乾脆留在中央山脈另一邊,仍然嚴密地在老家藏著。平良部長立刻命令持有者Hamolu Manququ交出東西,要他即刻帶上兩個年輕人,火速前往Haba-an取回祭事曆。Hamolu照辦,而且速度驚人,已知祭事曆七月十日送抵Mahowan,據此推測往返可能只花了五天。

祭事曆下山途中,橫尾也正踏上歸途,好消息傳來,他又一次在鳳林下車,迫不及待直奔Mahowan。七月十二日,橫尾與荒尾支廳長連袂前往Mahowan,親自拜訪Hamolu。橫尾拿起傳說中的黑木板,仔細察看,尺寸大致符合伊藤保的印象,表面不如他描述的那麼黑沉,但確實遭煙塵燻附,陳年使用的痕跡十分明顯,雖說都是祭司「為了祭祀而使用的物品」,但外形或雕刻圖紋都和Qanituan祭事曆不一樣,這是最令人在意的差異。儘管如此,親自「鑑定」後,橫尾斷定眼前的黑木板確屬祭事曆無誤。

視學官橫尾一步步接近目標,一切都在掌握之中,他明確表示希望Hamolu讓出祭事曆,如《臺灣日日新報》一個禮拜前所預告的,官方願意價購,不會讓Hamolu白白交出傳家寶。一開始Hamolu沒答應,我們不知道他有何盤算,也不清楚拉鋸的經過,只知最後交涉成功,Hamolu終於妥協,條件是「將近鳳林支廳長一任的費用」。

荒尾角次於一九三六、一九三七年間擔任鳳林支廳長,為五級判任官,月俸八十五日圓。《臺灣日日新報》所謂「一任」語焉不詳,若指年薪,則雙方協議的金額超過千圓。那一年花蓮港街(今花蓮市)一升(約七百公克)蓬萊白米零售均價二七.八錢(一百錢為一日圓),花蓮港廳(今花蓮縣)一頭水牛均價五十一圓。如果橫尾確實如此應允,則Hamolu妥協的代價相當於水牛二十頭或白米兩千五百公斤,相當可觀。

交出哥哥的寶物換得金錢,Hamolu有何感想無人知曉,但過程可能未必如橫尾所說「欣然讓出繪曆」或「對方很爽快地表示願意讓渡」。

《臺灣日日新報》彷彿追蹤重大案件,橫尾如願將第一件Haba-an祭事曆帶回總督府,次日消息即見報。這篇報導提及橫尾取得祭事曆的過程,大致如前文,比較特別的是關於此件祭事曆的描寫,除了尺寸大小,錯誤百出,看來是不在場的撰稿者或編輯翻出十幾年前的報紙剪貼外加想像的成果,末了還將文責推給遠在Mahowan的Hamolu和警察:

〈終於發現布農族的祕寶繪曆—派遣蕃丁到臺中州丹大社 讓渡交涉成功〉

【花蓮港電話】前略……。這次發現的繪曆與大正十四年(一九二五)發現的第一個大同小異。可說是與布農族創作者有關的第二個繪曆。此繪曆長一尺多,幅寬約七至八寸,板上橫向雕刻著繪文字,記錄著整年度的歲時活動。這次發現的原板看起來很有歷史,有磨損消失處,三十四年前再度覆寫,所以確認是真品無疑。恐怕除此之外,在布農族找不到這樣的物件了。布農族人據此繪曆而知每年的歲時活動及農耕祭儀等,而持有者據此向族人口傳,故此繪曆為布農族的傳家祕寶,對外族而言是秘密。……以上是Mahowan社警察聽持有者所說。

Haba-an的Bilian Manququ或許聽說Qanituan的祭司創造了iși-lu-lusɁan這種聞所未聞的器物,但多半未曾見過。無論如何,當他試著創作自己的祭事曆時,並未參考也未模仿Qanituan的祭事曆,兩者的外形明顯有別,絕非報端所說的「大同小異」,此外,Bilian也發揮智慧、經驗與想像力,創建了一套個人專屬的符號系統。橫尾對祭事曆著力甚深,他的描述最值得注目:

(Bilian的)繪曆的形狀……為長方形,和Qanituan的相較明顯不同。……縱列分為七格,橫列分為十三格,總共區分成九十一格。……材質是檜木。雕刻方面,比Qanituan社更有藝術性,特別是橫列上的人形,令人感到豐富的原始氣息。

關於Bilian的祭事曆,可信的紀錄只有伊藤保、齋藤康彥及橫尾廣輔等三人的見聞與描述,他們從未提及Bilian「三十四年前」曾覆寫祭事曆板,《臺灣日日新報》的報導值得持疑。

Bilian翻山越嶺,在Mahowan生活了三年左右即過世,弟弟Hamolu繼承了他安藏於故鄉的祭事曆。Hamolu從沒想過回去Haba-an將哥哥的遺物帶到Mahowan,他不是祭司,根本用不到—來到Mahowan的Bilian也不再是祭司—花蓮的新家園和西部老家的風土不一樣,聚落所在地海拔不一樣。日本人讓許多事物變得不一樣,從前Haba-an的祭事曆,不適用於現在的Mahowan。

Hamolu聽哥哥說過祭事曆,如何使用卻不甚明瞭,他只是擁有哥哥遺留的寶物。嚴格說來,Hamolu從未盡保管之責,甚至從未真正擁有Bilian的祭事曆,除了一九三七年七月初那一趟非自願的返鄉之旅。或許他也想不通,為什麼一個日本大官對老家的iși-lu-lusɁan那麼感興趣,那不是只有布農族祭司才用得到的「過時的」東西嗎?不過,由於突來的「因緣」—或命令—Hamolu才有機會在急於星火的旅途中,短暫擁抱了哥哥—或者舊部落、舊時代—的遺物。

儘管不完全理解祭事曆,Hamolu仍應要求描述那九十一個格子的意義。他一邊說,平良巡查部長一邊紀錄。經第二人Hamolu轉述、第三人平良正市翻譯,從口說布農族語到書面日文,祭事曆圖紋解說終於送到橫尾廣輔手上。橫尾感謝平良部長的用心,卻對這份「輾轉」而得的手稿感到有些不解,曆板上有的格子明明空無一物,為什麼也有儀式活動的解說?是不是Bilian想不出合適的符號?

Hamolu也說不出理由,即使他是「填滿」空格又是當時最「接近」祭事曆的人。